青春痘攻略:青少年、年輕人,甚至成年人也適用

📋 快速摘要

| 項目 | 詳細資訊 |

|---|---|

| 主要問題 | 青春痘(痤瘡)治療與預防 |

| 健康風險等級 | ⚠️ 中等風險 - 需正確護理 |

| 適用人群 | 青少年、成年人、女性月經期 |

| 主要成因 | 荷爾蒙變化、皮脂過度分泌、細菌感染 |

| 治療方法 | 外用藥物、口服藥物、皮膚科治療 |

| 預防策略 | 溫和清潔、去角質、飲食控制 |

⚠️ 安全指南

- 避免過度清潔,每天洗臉不超過2-3次

- 不要自行擠壓痘痘,可能導致感染和疤痕

- 使用藥物前應諮詢皮膚科醫師

- 水楊酸濃度應控制在0.5%-2%之間

- 杜鵑花酸需在醫師指導下使用

- 如有嚴重發炎或囊腫,應立即就醫

- 避免使用刺激性產品和過度去角質

🔗 相關內容

- 痘痘能被洗掉嗎?

- 臉部清潔指南

- 如何正確刷牙

- 皮膚護理基礎

- 臉部出油問題

青春痘可不僅僅是青少年的成長禮,對許多成年人來說,痘痘是一直存在生活中的。

對於青少女來說,面對青春痘的各種挑戰尤其艱難,它不僅影響自尊,也影響日常生活。

然而,青春痘的影響範圍遠超過青少年時期,我們將探索治療青春痘的複雜性和管理這種常見皮膚問題的策略。

了解青春痘 Acne vulgaris 的基礎知識

Acne vulgaris 是大家俗稱的青春痘的醫學名稱。 它是一種在臉部、頸部、胸部和背部出現的痘痘、黑頭、白頭,甚至是深層囊腫的組合。 它不只是少年的問題;成人也會有青春痘。

讓我們先來解答幾個迫切的問題:

- 為什麼我會長青春痘?

- 青春痘的產生是由荷爾蒙影響、遺傳易感性和環境因素混合而成的。特別在青春期,荷爾蒙的波動會提高皮脂生成導致毛孔堵塞,讓細菌生長繁殖導致發炎而產生青春痘1。

- 毛囊炎和青春痘有什麼不同?

- 出油時,我應該不停地洗臉嗎?

- 青春痘和粉刺:到底怎麼回事?

你也可以參考這篇 痘痘能被洗掉嗎? 朝向沒有痘痘的日常保養 來了解更多關於痘痘的成因與處理方法。

月經痘痘 : 女性的荷爾蒙痘痘

痘痘的產生不只是油脂腺失控那麼簡單。

痘痘的產生是由荷爾蒙影響、遺傳易感性和環境因素混合而成的。

也因此,女性的荷爾蒙變化會導致痘痘的產生,而影響女性荷爾蒙變化最重要的一環就是月經。

28天的月經週期扮演著關鍵角色,因為它安排了一連串的荷爾蒙波動,這些波動最終可能會導致痘痘爆發。

簡單來說,當黃體素和雌激素在月經前的一週下降,月經痘痘就會出現。

這時荷爾蒙的降低會給雄激素 —— 所謂的「男性荷爾蒙」(但女性同樣會產生)—— 活耀的空間。

雄激素會刺激皮脂腺分泌過量,當過多的皮脂堆積時,它就會堵塞毛孔,導致嚴重的痘痘爆發。

了解更多關於 孕期營養指南 中荷爾蒙變化的影響。

如何預防青春痘?

定期清理粉刺,去角質,控制飲食,保持健康的睡眠模式,以及管理其他外在因素,例如壓力和暴露於污染物,可以幫助你遠離青春痘。

但由於青春期青少年的荷爾蒙變化劇烈,青少女尤其容易受到青春痘的影響。 雌激素和睪固酮水平都會影響皮脂產生和皮膚細胞更替,使得管理青春痘變得困難。

青春期增加的睪固酮水平會增加油脂生產,導致你會有更多的毛孔堵塞,aka. 青春痘。

了解更多關於 兒童營養健康 和 長者健康營養 的年齡特定皮膚護理建議。

青春痘治療:嚴重的話找皮膚科求救吧

市面上也會有一些治療青春痘的產品,例如含有水楊酸或過氧化苯甲酰等成分的治療產品,但可能不是每個人都有效。

尋找合適的治療方式可能會像打地鼠一樣,永無止境。

市面上可以購買到含有水楊酸、杜鵑花酸的治療產品或許對某些人有用,但可能不是每個人都有效。

考慮使用已被證明能對抗青春痘的成分治療。

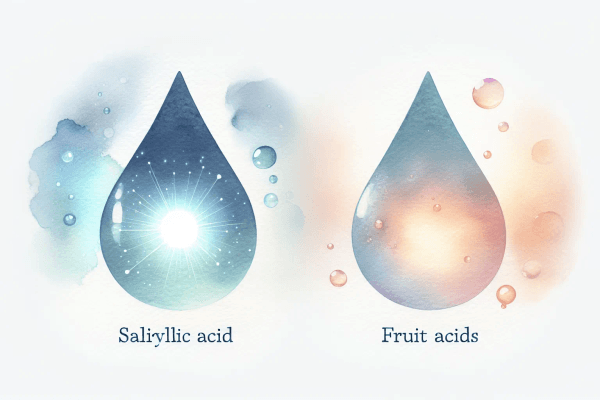

維甲酸類藥物促進細胞更替,幫助防止毛孔堵塞,而果酸(AHA)和水楊酸(BHA)可以去角質皮膚,減少發炎。

水楊酸:毛孔驅逐者、你的抗痘戰友

水楊酸是很常見的護膚成分,專門保持毛孔潔淨和皮膚清爽。

它也被稱為「柳樹酸」或更科學的「β-羥基酸(BHA)」,水楊酸針對痘痘和油性皮膚有很好的效果。 它擁有特殊的「苯環」結構,讓它愛油如命,能深入皮膚深層清除死皮細胞的惱人膠粘物。

水楊酸不僅僅是針對痘痘和黑頭的明星,它的用途廣泛。

在低濃度下,它是保濕的英雄,同時也是深層去角質的好幫手,使皮膚更新與復甦。 這種化學去角質劑的魔力在於軟化和溶解角蛋白,有助於清潔毛孔,減少未來痘痘爆發的風險。 它也是治療發炎的萬能小子,對於那些柔軟、紅腫的痘痘來說,絕對是救星。

在皮膚科醫生的手中,高濃度的水楊酸可以做皮膚剝脫療法,能對付病毒性疣或頑固的老繭。

水楊酸以洗面乳、局部治療和面膜等多種形式存在,是對抗粉刺的好幫手。

杜鵑花酸 : 詩情畫意的抗痘成分

杜鵑花酸的作用:溶解角質、減少粉刺、抗痘、美白、淡斑

杜鵑花酸本身是一個弱酸,具有溶解角質、控制毛囊的過度角化、也能部分溶解粉刺,降低粉刺的生成。

另外杜鵑花酸對於皮膚表面導致感染的兩種常見細菌,痤瘡桿菌(Propionibacterium acnes)與表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis),都能產生抗菌的效果。主要是透過抑制細菌合成蛋白質的機制來達到目的。

杜鵑花酸還可以抑制細胞氧化代謝並清除自由基,所以有抗發炎的效果。

所以粉刺痘痘的四大成因中,杜鵑花酸就能改善其中三項,這樣你應該可以了解為什麼杜鵑花酸有不錯的抗粉刺、抗痘的效果了吧。

雖然杜鵑花酸在外用上還算安全,但是是屬於藥品,所以還是建議在皮膚科醫生的指導下使用。

在某些情況下,皮膚科醫生可能會開抗生素、A酸或甚至是像過氧化苯這樣的抗生素抗痘凝膠來幫助控制青春痘3。

你也可以參考這個影片: 【耀哥來聊】號稱最有效的抗痘成份?才不輕易開給你!|過氧化苯

簡單的說,過氧化苯雖然是一種很強力的抗痘成份,但是它的刺激性也很強,只需要一點點像是牙籤頭的量點在痘痘上即可,但臨床上因為病患往往塗抹過多,導致皮膚不適,所以不建議自行使用。

另外就是過氧化苯雖然很強效,但如果都要用到這麼強效的外用藥膏了,不如搭配口服藥的形式進行全盤的治療,效果會更好。

成人青春痘:成年人也會長痘痘

許多成年人,特別是女性,發現自己在20多歲甚至之後仍在與青春痘作鬥爭。

成人青春痘可能是受到與青少年青春痘相似的因素影響 — 荷爾蒙、遺傳、壓力和生活方式。 但由於成熟皮膚的獨特特點和敏感度,可能需要不同的治療方法。

了解更多關於 如何預防或舒緩皺紋 和 毛孔粗大問題 的成人皮膚護理。

有效的皮膚護理策略

- 細心清潔

- 避免過度清潔,每天不要超過2-3次洗臉,以避免損害皮膚的保護層,並且不要刺激過度的油脂分泌和角質產生。

- 選擇適合的洗面乳

- 選擇溫和、不阻塞毛孔且不含酒精的洗面乳最適合痘痘肌膚,以避免刺激並保持皮膚的天然屏障。

- 無香味產品更能避免對敏感肌膚造成不適6。

- 溫和原則也適用於你的工具、手法,你不需要用力搓揉,只要輕輕按摩就好。

- 洗臉機? 洗臉布? 這些工具可能會導致過度清潔,所以最好避免使用。

- 拋棄粗糙的洗臉布和磨砂膏,改用指尖的輕柔觸感。圓周運動可幫助洗面奶更有效滲透,而不會造成不必要的摩擦7。

了解更多關於 臉部清潔 的正確步驟和 如何選擇防曬乳 的重要性。

生活方式與青春痘控制

你的日常習慣對於管理青春痘也起著重要作用。

- 飲食與皮膚健康

- 雖然飲食與青春痘之間的關聯並非決定性的,但有研究表明,高血糖食品和乳製品、油炸類、刺激性的食物 青春痘可能會惡化。

- 吃富含原形食物的飲食,多吃蔬菜水果,有助於減少發炎,改善皮膚健康。

- 壓力跟睡眠

- 壓力會通過增加皮質醇水平來觸發青春痘,這反過來可能會提高皮脂的產生。

- 優先考慮減壓活動,並每晚努力達到7至9小時的高質量睡眠,以控制荷爾蒙波動—以及青春痘。

了解更多關於 壓力管理技巧 和 睡眠衛生與優化 對皮膚健康的影響。

結論

對抗青春痘是一個旅程,而不是短跑。

沒有神奇的治療方法,但通過全方位的方法來處理皮膚護理、生活方式和情感健康,戰鬥是可以被贏得的。

記住,青春痘並不能定義你 — 無論你是否還處在青春期,或早已成年。

有了耐心、堅持和適當的護理,擁有更清晰的皮膚是可能的。

健康、自尊和人際關係不應該只因青春痘而默默承受。有了正確的知識和護理,控制力可以掌握在你手中。

常見問題

我為什麼會長痘痘?

痘痘可能是由於荷爾蒙影響,尤其是在青春期,但也有各種原因,包括過度的皮脂分泌、細菌生長和炎症。

毛囊炎和痘痘有什麼區別?

毛囊炎是由不同細菌或病毒引起的毛囊炎症,而特定的'痤瘡',是由痤瘡丙酸桿菌過度生長引起的一種毛囊炎。

我應該多久洗一次臉?

建議每天不要超過2-3次洗臉,以避免損害皮膚的保護層,並且不要刺激過度的油脂分泌和角質產生。

痘痘和粉刺有什麼不同?

粉刺是非炎症性痘痘,要么是開放的(黑頭),要么是閉合的(白頭),而痘痘是粉刺變得發炎的炎症性版本。

我怎樣才能預防痘痘?

預防痘痘可以通過定期清除粉刺和去除死皮細胞,以及控制飲食、睡眠模式、遺傳和環境條件等因素來幫助。

📚 參考文獻

Footnotes

- Bhate, K., & Williams, H. C. (2013). Epidemiology of acne vulgaris. British Journal of Dermatology, 168(3), 474-485. ↩

- Luelmo-Aguilar, J., & Santandreu, M. S. (2004). Folliculitis: Recognition and management. American Journal of Clinical Dermatology, 5(5), 301-310. ↩ ↩2

- Dréno, B., Pécastaings, S., Corvec, S., Veraldi, S., Khammari, A., & Roques, C. (2018). Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: A brief look at the latest updates. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 32, 5-14. ↩ ↩2 ↩3

- American Academy of Dermatology Association. (2023). Acne: Tips for managing. Retrieved from https://www.aad.org/public/diseases/acne/skin-care/tips ↩ ↩2 ↩3

- Zaenglein, A. L., Pathy, A. L., Schlosser, B. J., Alikhan, A., Baldwin, H. E., Berson, D. S., ... & Bhushan, R. (2016). Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Journal of the American Academy of Dermatology, 74(5), 945-973. ↩

- Thiboutot, D., & Gollnick, H. (2009). New insights into the management of acne: An update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group. Journal of the American Academy of Dermatology, 60(5), S1-S50. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

- Williams, H. C., Dellavalle, R. P., & Garner, S. (2012). Acne vulgaris. The Lancet, 379(9813), 361-372. ↩ ↩2